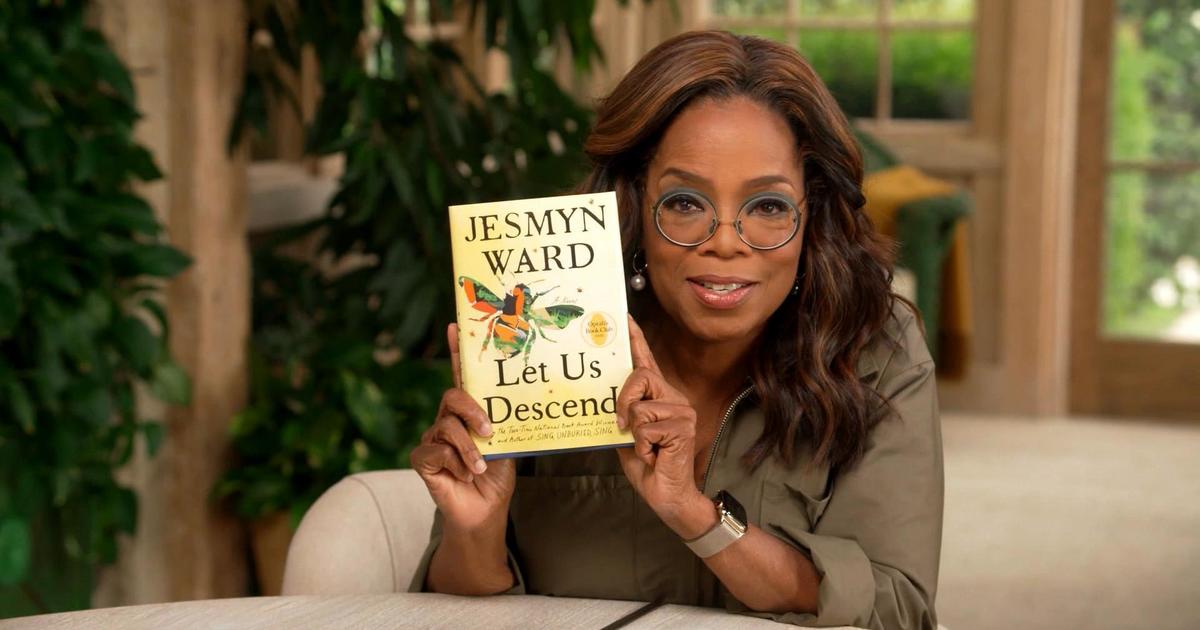

Oprah Winfrey telah memilih “Mari Kita Turun” oleh penulis dan MacArthur Fellow Jesmyn Ward sebagai dia pilihan klub buku terbaru. Winfrey mengumumkan pilihannya di “CBS Mornings” pada hari Selasa, dan mengatakan “Let Us Descend” akan memberikan dampak.

Ward, yang terkenal karena cerita-ceritanya yang menyentuh, memiliki penghargaan sebagai penerima termuda dari Hadiah Perpustakaan Kongres untuk Fiksi Amerika. Karya barunya, “Let Us Descend,” telah menarik perhatian karena narasinya yang menyayat hati dan kedalaman penelitian sejarahnya.

“Let Us Descend,” diterbitkan oleh Scribner – sebuah cetakan dari Simon & Schuster yang merupakan divisi dari perusahaan induk CBS News, Paramount Global – menceritakan persidangan terhadap Annis, seorang remaja yang diperbudak. Alur ceritanya merinci perjalanannya yang melelahkan dari perkebunan Carolina Utara hingga penjualan berikutnya di New Orleans.

“Kami menyaksikan betapa pikiran dan jiwa sangat penting bagi kelangsungan hidupnya,” kata Winfrey.

Novel ini dibuka dengan kuat dengan kalimat, “Senjata pertama yang saya pegang adalah tangan ibu saya.” Ward mengatakan metafora tersebut berbicara tentang hubungan protektif protagonis dengan ibunya.

“Ibunya sedang mempersiapkannya untuk hidup di dunia itu secara umum dan saya juga berpikir hidup tanpa dia karena ibunya tahu selalu ada bahaya bahwa mereka akan berpisah.,” kata Ward.

Menulis “Let Us Descend” adalah perjalanan pribadi Ward, saat dia menghadapi kehilangan suaminya di tengah pandemi COVID-19.

“Saya sedang dalam pergolakan kesedihan baru,” katanya. “Jadi, menurutku kesedihan itu membuatku lebih memahami Annis dan apa yang dia lalui serta perjalanannya untuk mencari tahu seperti apa masa depan barunya, atau betapa hidup barunya tanpa ibunya dan tanpa orang-orang yang dia cintai dan menurutku itu menjadi semacam model bagiku untuk mulai memikirkan seperti apa versi baru hidupku nanti.”

Baca kutipan di bawah ini. Ikuti jadwal membaca di OprahDaily.com.

Senjata pertama yang saya pegang adalah tangan ibu saya. Saya masih kecil saat itu, perutnya lembut. Pada malam itu, ibuku membangunkanku dan membawaku ke hutan Carolina, jauh, jauh ke dalam pepohonan yang bergumam, hitam karena kepergian matahari. Tulang di jari-jarinya: bilah di sarungnya, tapi aku belum mengetahuinya. Kami berjalan sampai tiba di sebuah lapangan kecil di sekitar pohon yang terbakar petir, jauh dari rumah krim milik ayahku yang terletak di luar sawah.

Jauh dari Baginda yang berkulit putih seperti ibuku berkulit gelap. Jauh dari laki-laki yang mengatakan bahwa dialah pemilik kami, dari laki-laki yang mengantar ibuku ke tempat yang gelap di dapurnya yang remang-remang, tempat ibu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja memberi makan dia dan kedua anaknya yang berperawakan gemuk dan pucat pasi. . Aku berperawakan burung, kepalaku menyentuh bahu ibuku.

Pada malam yang lalu, ibuku berlutut di akar pohon yang retak dan menggali dua dahan yang panjang dan tipis: satu dengan ujung yang diukir seperti tombak, yang lainnya bergelombang seperti ular, dipahat dengan kikuk.

[[…]]

“Jarimu panjang.” Ibuku mengetuk bagian tengah telapak tanganku, dan jemariku menutup dengan cepat.

“Kamu berlatih dengan stafku, malam ini.

“Ini,” kata ibuku sambil mengeluarkan senjata yang ditinggalkan Mama Aza. Dia menjalankan cengkeramannya pada anggota badan yang panjang dan kurus, bernoda hitam dan hangat karena minyak di tangannya, dan tangan Mama Aza sebelumnya. Mama Aza mengajari mamaku untuk melawannya, bertekad untuk meneruskan pengetahuan yang diajarkan kepadanya oleh saudara-saudari istri di seberang lautan luas. Mama melemparkan senjatanya kepadaku dan mengambil tongkat masa kecilnya, yang bergerigi seperti kilat. Aku berkeringat, takut menusuk ketiakku.

Jantungku berdebar kencang di telingaku. Mama mencambuk tombaknya, dan kami mulai berdebat: dengan setiap putaran, setiap pukulan, setiap tusukan, ibuku menjadi lebih berapi-api, tidak lagi menjadi dirinya sendiri—lebih banyak jilatan, nyala api cair. Saya tidak menyukainya, tapi kemudian saya tidak punya waktu untuk menyukainya, karena saya harus menangkis, memblokir, menusuk. Dunia berubah menjadi satu cambukan, satu senandung, dan kita berputar bersamanya. Saat kami kembali ke kabin, Nan dan dua anak tertuanya sudah tertidur. Nan dan keluarganya berbagi kabin dengan kami. Dua anak bungsunya sudah bangun, dan mereka tidak bisa berhenti menangis.

Mereka saling berpelukan dalam selimut, napas tersengal-sengal karena terisak-isak, sementara ibu dan saudara mereka tertidur. Nan selalu mengalihkan cintanya pada keempat anaknya. Dia menekannya hingga sedikit demi sedikit, hingga sesekali perintahnya menjadi lebih lembut: diam, diam, jangan menangis, dan sisa perawatannya hanyalah tamparan dan tinju yang keras.

Dia tidak akan menyukai apa yang tidak bisa dia pertahankan. Ibuku mengulurkan tangan padaku, dan aku menggenggam tangannya saat kami berbaring di tempat tidur. Mama selalu menjadi wanita yang menyembunyikan kelembutan hatinya: wanita yang bercerita padaku dengan bisikan gemerisik dedaunan, wanita yang membara bagaikan lentera belerang saat menuntunku melewati kegelapan dunia, wanita yang memberiku hadiah ketika dia menghunuskan dirinya dalam mengajariku bertarung sebulan sekali.

#

KEESOKAN PAGINYA, ibuku membangunkanku sebelum matahari terbit; baunya seperti jerami, magnolia, dan daging buruan segar dari keringat tengah malam tadi. Aku lelah. Aku ingin berguling dalam selimut, menariknya ke atas kepalaku dan makan lebih banyak tidur, tapi tangan Mama mengusap punggungku dengan kuat.

“Annis, gadisku. Bangun.”

Aku mengenakan pakaianku, memasukkan blusku ke dalam rokku saat kami berjalan menuju rumah ayahku. Mau tak mau rasa kesal membuntuti celana dalamku, menyeret langkahku. Ibuku berjalan sedikit ke depan, dan aku meredam rasa kesalku. Mama hampir berlari: dia harus pergi ke oven, perlu menyalakan dan menyalakan api di dalamnya, memanaskannya agar dia bisa membuat kue pagi hari. Aku tahu dia disuruh pulang ke rumah sama seperti aku, dengan semua yang harus kukumpulkan, antarkan, dan bersih-bersih untuknya, untuk membantunya pagi ini, tapi aku mudah marah dan lelah hingga ibuku mulai pincang. , sedikit jahitan dalam perjalanannya. Tadi malam juga menyakitinya. Aku berlari ke arahnya, menyelipkan tanganku melalui lekukan sikunya, dan menggosok lengannya. Lihatlah bagian bawah telinganya yang lembut, rambutnya yang ditenun.

“Mama?” kataku.

“Terkadang aku menginginkan sesuatu yang manis,” desahnya sambil mengetukkan jari-jarinya ke jariku.

“Bukan begitu?”

“Tidak,” kataku. “Aku ingin garam.”

“Mama Aza selalu bilang tidak baik menginginkan yang manis-manis. Aku akan memburunya dan memakannya terlalu banyak hingga tanganku menjadi merah dan biru.” Ibu menghela nafas. “Sekarang hanya makan sedikit makanan manis yang terpikir olehku.”

Rumah Baginda saya raksasa, bagian dalamnya terjepit oleh derit. Ibuku membungkuk ke kompor. Aku mengumpulkan kayu dan mengambil air lalu keduanya menaiki tangga, mengintip ke dalam kamar putri-putri ayahku. Mereka adalah saudara tiriku; Aku sudah mengetahui hal ini sejak ibuku pertama kali mengajariku berkelahi, namun rasa iri dan rasa tidak suka masih membenamkan diriku setiap pagi saat aku merawatnya. Mereka tidur dengan mulut terbuka, guratan merah muda di pipi, kelopak mata bergerak-gerak seperti ikan yang berenang di perairan dangkal. Rambut merah mereka menggeram seperti benang yang diikat. Mereka akan tidur sampai ayah mereka membangunkan mereka dengan mengetuk pintu, jauh setelah fajar menyingsing. Aku meredam perasaanku, menutup perasaanku

Menghadapi. Ayahku ada di mejanya, dengan gaun tidurnya, sedang menulis. Kamarnya pengap karena asap dingin dan keringat lama.

“Annis,” katanya sambil mengangguk.

“Tuan,” kataku.

Aku berharap matanya menatap ke arahku seperti yang terjadi setiap pagi, seperti air di atas batu halus. Tapi tatapannya tertuju padaku, persegi, lalu mengikutiku mengitari kamarnya saat aku mengisi wastafelnya, mengumpulkan pakaiannya, memegang pispotnya. Dia menilaiku sama seperti dia mengamati kudanya, perhatiannya sama pastinya dan sedekat sentuhannya pada leher bersurai panjang, paha berotot, punggung bungkuk dan dikenakan pelana. Aku tetap memperhatikan tanganku, dan hanya ketika aku menuruni tangga, aku menyadari bahwa tanganku bergetar, kekacauannya berceceran di dalam panci.

Aku berhati-hati untuk bersembunyi dari tatapannya. Itu adalah sesuatu yang selalu kuketahui caranya: Aku menutup mulutku dengan diam. Semakin siang, aku berjalan berjinjit melintasi lorong-lorong luas dan remang-remang di rumah ayahku. Aku meletakkan ember dan baskom dengan lembut, menurunkan logam ke lantai dalam bentuk cincin. Aku berdiri diam, tepat di luar pintu ruang sekolah kakak perempuanku yang pucat, dan mendengarkan guru mereka membacakan untuk mereka di balik pintu. Cerita-cerita yang kudengar bukanlah cerita-cerita ibuku: ada dering yang berbeda, nyanyian yang berbeda dari cerita-cerita itu yang menetap di dadaku dan menggigil di sana seperti senjata yang bergetar di daging yang dipukul. Gadis-gadis ini, saudari-saudari pucat, membaca dari teks yang diarahkan oleh guru mereka, orang Yunani kuno yang menulis tentang hewan dan industri, tawon dan lebah, dan saya mendengarkan:

“Lebah tampaknya senang mendengarkan suara gemeretak; dan akibatnya orang mengatakan bahwa mereka dapat mengumpulkan lebah ke dalam sarang dengan cara mengotak-atik barang pecah belah atau batu.” Suara adik bungsunya menjadi bergumam dan meninggi. “Mereka mengusir dari sarang semua orang yang malas dan tidak hemat. Sebagaimana telah dikatakan, mereka membedakan pekerjaan mereka; ada yang membuat lilin, ada yang membuat madu, ada yang membuat roti lebah, ada yang membentuk dan membentuk sisir, ada yang membawa air ke dalam sel dan mencampurkannya. dengan madu….” Aku bernapas di lorong-lorong pinus dan mengulangi kata-kata yang paling ampuh: lilin, madu, roti lebah, sisir.

“Aristoteles menyebut kepala sarang sebagai raja,” kata sang tutor, “tetapi para ilmuwan telah menemukan bahwa mereka adalah perempuan: sebenarnya ratu. Di Yunani kuno, pendeta Artemis dikenal sebagai ‘raja lebah’. Lebah juga dianggap berjasa memberikan karunia ramalan kepada saudara laki-lakinya, Apollo.”

Tutor tertawa kering. “Ini adalah takhayul yang menghujat. Namun, nasihat Aristoteles mengenai mereka yang bekerja dan hasil dari kerja keras itu masuk akal: tinggalkan sarang dengan terlalu banyak madu, dan peternak lebah akan mendorong kemalasan,” katanya, suaranya tinggi dan lembut, hampir sama lembutnya. seperti saudara perempuanku yang tidak yakin. Saya tahu dia sedang berbicara tentang lebah tetapi bukan dia yang menggunakan lebah dan bahasa Yunani kuno untuk berbicara tentang kita semua yang bekerja. Aku tahu dia berbicara tentang ibuku yang membuat biskuit dan semur di atas kompor di dapur, tentang Cleo dan putrinya, Safi, dan aku, yang merapikan kamar, membersihkan debu dari kain lap, menyeka lantai hingga berkilau seperti biji pohon ek yang mengilap.

Aku bergegas turun ke bawah menuju ibuku, yang membacakanku secepat gurunya membacakan bagiannya.

“Kamu sudah mendengarkan lagi?” dia bertanya.

Saya mengangguk.

“Hati-hati,” bisiknya, lalu membenturkan sendoknya ke panci hitam. Dapurnya kental dengan daging asin. “Dia tidak akan senang jika mengetahuinya.”

“Aku tahu,” kataku. Saya ingin bercerita lebih banyak padanya. Aku ingin memberitahunya bahwa aku iri pada saudara kembar ayahku

putri-putri mereka, bahu mereka yang lembut, rambut mereka pucat dan setipis sutra laba-laba, pelajaran mereka, linen mereka, gaun mereka yang berwarna krem dan setipis kertas. Aku ingin memberitahunya bahwa ketika aku mendengarkan di depan pintu mereka, aku mengambil satu hal untuk diriku sendiri, satu hal yang tak satu pun dari mereka akan berikan. Aku mengucapkan kata-kata guru itu lagi di kepalaku, berusaha untuk tidak merasa bersalah melihat kerutan khawatir ibuku, betapa cemasnya dia.

membuatnya menusuk sendoknya ke dalam panci. Lilin, madu, roti lebah, sisir. Bagaimana cara meminta maaf karena menginginkan suatu kata, suatu cerita, suatu hal yang indah untuk saya sendiri?

“Maaf, Mama,” kataku sambil keluar ke luar untuk mengumpulkan lebih banyak kayu.

Seekor lebah sendirian berkeliaran di kebun dapur: montok, bergaris hitam, cantik. Ia mendarat di pundakku, selembut ujung jari, dan aku bertanya-tanya pesan apa yang dibawanya, dari dunia roh mana. Mereka adalah ratu, kata gurunya. Ketika lebah itu muncul dan menghilang ke dalam bunga labu kuning yang mengangguk-angguk, angin menerpa pepohonan, dan sejenak kupikir aku mendengar gema yang mengalir melalui dahan-dahan: Ratu.

[[excerpted from pp 1-9 in Let Us Descend]]